Weather data

A large number of automatic weather stations has been implemented in the frame of the BIOTA AFRICA project by the Namibian National Botanical Research Institute (NBRI) and the Group "Biodiversity, Evolution and Ecology" (BEE) of the University of Hamburg. The website offers hourly updates of data and graphs of a large number of weather parameters.

|

BIOTA Morocco - Introduction

BIOTA Maroc: pastoral land use and vegetation dynamics in Southern Morocco -Transfer of ecological process analyses to spatial planning on the Saharan fringe of the High Atlas

|

Introduction |

.JPG)  From the high mountains to the desert: oromediterranean Juniperus thurifera (left) and Saharan Maerua crassifolia (right).

|

| The ecosystems of desert fringes and high mountains belong to those forecasted to be subject to drastic climatic changes over the next decades. BIOTA Maroc, a co-initiative of scientists at the University of Hamburg and the Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II in Rabat in the context of BIOTA AFRICA, monitors biodiversity changes on the Saharan fringe of the High Atlas Mountains in Southern Morocco. |

BIOTA Maroc: pastoral land use in a changing socio-political environment |

| The ecological system of the south-central High Atlas region is balanced by a complex arrangement of environmental constraints and sophisticated adapted land-use strategies. Pastoral resources strongly depend on the quantity and distribution of the precipitation. In addition to this, the productivity of natural rangelands is influenced by its grazing history and the spatio-temporal distribution of grazing intensities. Transhumance is the predominant livestock management system, principally with mixed herds of goats and sheep. With seasonal migrations between mountains and foreland, the respective ecosystems are used during the time periods of their highest productivity. The migration times strongly depend on individual or collective decisions of local herders. |

.JPG)  Dromedaries (left) still are an important means of transport for migrations between mountains and foreland. Changes in the land use systems caused severe degradation in the basin of Tazenakht (right).

|

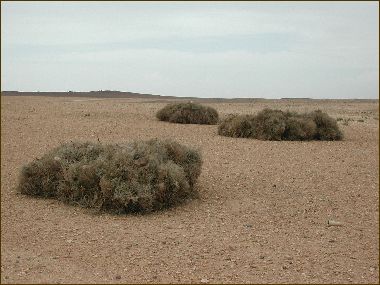

| The political changes in the 20th century lead to a disempowerment of the traditional tribes and fractions of the Berber society. The political institutions of the tribes and fractions had, for hundreds of years, been setting the rules for rangeland management. The loss of these institutions and thus the lack of a locally accepted authority for common land, lead during the last 50 years to an increasing process of resource depletion. Nowadays, degraded rangelands predominate in the semiarid to arid ecotone between the High Atlas and the Sahara. These floristically impoverished steppes are dominated by a small number of grazing-resistant species. Nevertheless, vegetation relicts on cemeteries and other traditionally protected sites still give us clues on the original aspect of the steppe vegetation in the area. The rangelands lost a large part of their original productivity, the ecosystems therefore shifted from steppic to semi-deserted, and the vegetation cover declined dramatically with drastic consequences for soil erosion. |

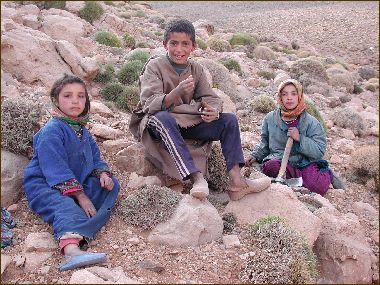

Women and girls are responsible for gathering firewood (left). Domestic crafts are an important source of income in the mountainous regions (right). |

Tools for sustainable land use and resource management |

| BIOTA Maroc is up to use the biodiversity monitoring results to create suitable tools for sustainable land use and resource management under changing environmental and socio-economic conditions. In selected municipalities, we will initiate pilot projects for which, together with our Moroccan partners, we will develop adequate intervention schemes and knowledge transfer formats for participative resource planning processes at the communal level.Local communities shall be enabled to integrate external scientific information and indigenous system knowledge about resource availability and fragility in modern planning processes and management concepts, in order to strengthen their collective identity. In the long run, an enhanced capacity for auto-determined local resource management seems the best way of optimising ecosystem services and of initiating endogenous development processes that help to conserve the fragile environment of arid mountain ecosystems. |

Excessive wood-gathering (left) and overgrazing (right) overstress the fragile arid environments. |

|

|

Go to the WeatherNet

Go to the WeatherNet